En general, los relatos se me hacen difíciles. No soy buena ni leyéndolos ni escribiéndolos, y aunque reconozco que hay algunos estupendos y maravillosos (a la cabeza me vienen las antologías de Roald Dahl y su asesinato con la pata de cordero congelada), por lo general no puedo con ellos. Me pasa igual con las series y las películas. Si me preguntas, nunca tengo tiempo o ganas de ver una película… Pero soy capaz de tragarme una serie entera en una semana si me engancha. Siempre he tendido hacia el largo, porque me gusta enamorarme de las historias y viajar con los personajes. Cambiar con ellos. Perderme una tarde en un libro con las orejas encendidas y la cabeza embotada y no saber ni la hora que es afuera.

También es cierto que escribir cosas realistas me apoltrona. Lo digo siempre: soy una romántica que huye hacia tiempos ignotos para escapar de la realidad. No me gusta escribir sobre mi entorno, ni sobre mí misma y, aunque lo he intentado, las historias se me acaban congelando en los dedos en cuanto tarda demasiado en aparecer una cota de mallas o un fusil láser.

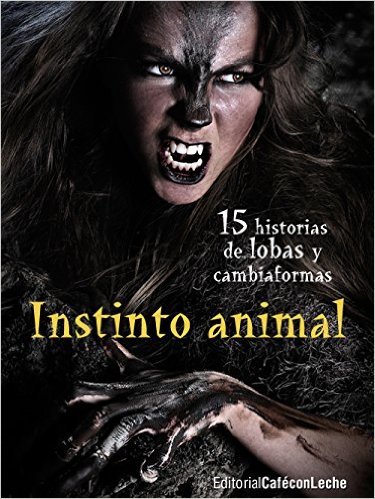

Ilustración de la loba-mujer, de Cano. ¡Gracias, artista!

Entonces, ¿qué demonios hago escribiendo La promesa? Eso me preguntaba mientras le daba vueltas a la trama y a los personajes y a la débil idea que había formado mientras intentaba dormir en un autobús camino de Madrid, varios meses atrás.